2025年7月上旬、全国的に例年よりもかなり早く真夏の気候が訪れたこの時期、山梨県の甲府市で活動しているNPO法人未来の荒川をつくる会の河川清掃に参加させていただきました。

「地元の川をきれいにする」というとてもシンプルな目的のために毎月行われているこの活動に、毎回地元から多くの方が参加されています。

以下では、想像をはるかに超えるほど大量に見つかったゴミや、それを皆で一つずつ拾い集めることで生まれる一体感なども含めて河川清掃の様子をお伝えしていきたいと思います。

17年目を迎えた未来の荒川をつくる会の河川清掃

未来の荒川をつくる会は、山梨県の甲府市を流れる荒川やその支流の清掃を行っており、活動は今年17年目を迎えました。

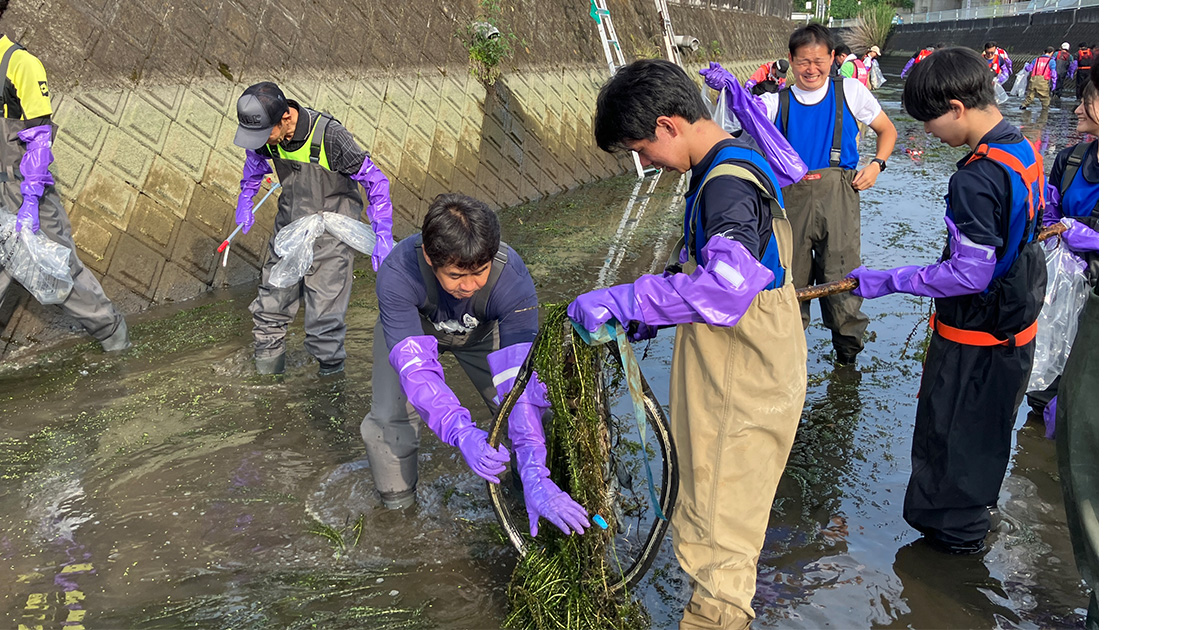

その特徴は、「胴長靴」と呼ばれる腰のあたりまで丈のある防水ブーツを着用して川に入り、川底のゴミ拾いまで行う点。市民のボランティアも多く参加しており、毎月第一日曜日の早朝に100名以上で協力して河川の清掃を行っています。

長年の活動を称えられ、甲府市や山梨県、国交省などからも表彰を受けています。

未来の荒川をつくる会の事務所内。賞状がいくつも並んでいます。

早朝から始まる準備

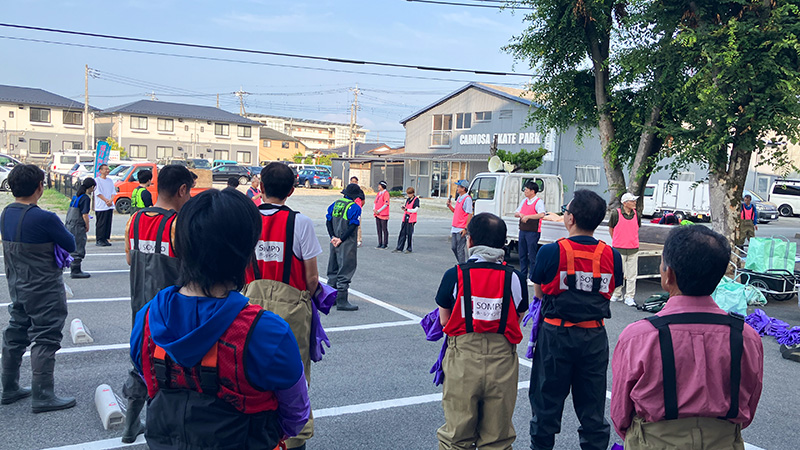

河川清掃は毎月早朝から行われており、ボランティアは6時過ぎ頃に清掃する川のそばに集合します。今回の集合場所は地元の警備会社のご協力により、その敷地の一画を使わせていただいています。

河川清掃は毎月早朝から行われており、ボランティアは6時過ぎ頃に清掃する川のそばに集合します。今回の集合場所は地元の警備会社のご協力により、その敷地の一画を使わせていただいています。

ボランティアが集合する前に受付や清掃道具等の準備をしておく必要があるため、私が訪れた日も6時前からスタッフの方により準備が進められていきました。早めに来られたボランティアの方も一緒になって準備が行われていくため、スタッフとボランティアの間に自然と交流が生まれます。

ゴム手袋は左右、胴長靴はサイズで分け、スムーズに貸し出せるように準備していきます。

清掃前の全体説明

この日集まったボランティアは約80名(うち、約30名は別地点の草刈りを担当)。とても多く感じましたが、今回は地元の高校で感染症の流行があり、来られなくなった高校生が多かったとのこと。普段より20~30名少ない規模での活動となります。

時間になると全体への説明が始まりました。

時間になると全体への説明が始まりました。

司会は山梨県議会議員の向山さん。甲府市議会議員の方々も何名も継続的に活動に参加されています。

清掃の具体的な内容については、会長の飯野さんや清掃隊長の長澤さんからご説明がありました。

それによると、今回清掃するのは「四分川」という荒川の支流で、その中でも団体の16年以上の清掃活動の中で初めて取り組む範囲とのこと。荒川やその支流の多くの場所は既に何度も清掃されており、今回のような一度も清掃活動が行われていない場所での実施は珍しいようです。

また、清掃場所は行政が川の水位を下げてくれているということでした。スタッフを中心に、地域のボランティア、議員、企業、行政が一緒になって行う、まさに地域ぐるみの活動であることが伝わってきます。

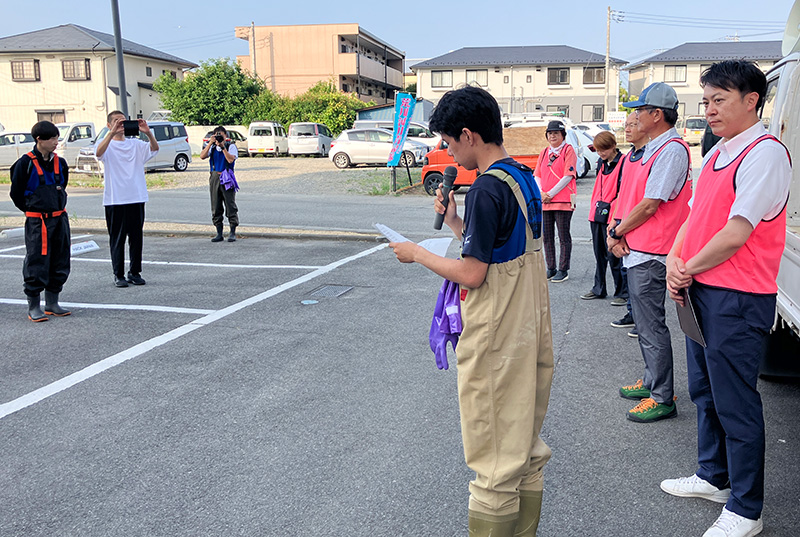

最後に、参加する高校生から注意事項の説明が行われました。こうして説明を任されるほど、この活動に高校生も深く関わっているようです。

高校生も大勢のボランティアの前でしっかりと注意事項を説明してくれました。

早速川の中へ

説明が終わると、上流班・下流班・川の外で支援する班に分かれて清掃場所に向かいます。

いざゴミ探しの冒険へ

今回清掃する四分川は川幅が狭く、大きな川のように川岸に人が立ち入れるようなつくりにはなっていません。

そのため、はしごを使って川に降りていきます。その光景を見たボランティアの方から「この時点からもうアドベンチャーだ!」という声も。

河川清掃と聞くと地味な活動に思えますが、現場は始まる前から期待と高揚に満ちていました。

無事に川に入ると、行政のおかげで足首より少し上あたりにまで水位が低くなっていることがわかります。流れもほとんどなく、これなら安全に作業でき、ゴミも見つけやすそうです。

無事に川に入ると、行政のおかげで足首より少し上あたりにまで水位が低くなっていることがわかります。流れもほとんどなく、これなら安全に作業でき、ゴミも見つけやすそうです。

足元が少しひんやりしながらも胴長靴のおかげで濡れることのない、不思議な感覚を楽しみながら早速ゴミ探しに取り掛かりました。

次々と見つかる家庭ゴミ、建築資材、そして粗大ゴミ

ザブザブと川を進んでいると、周囲のボランティアの方々が次々とゴミを拾い上げていきます。皆和気あいあいとしながらも視線はちゃんと水面に向いています。

それぞれ少しずつ散らばっていくと、次第にあちこちからどよめきや歓声が聞こえてくるようになりました。どうやらいたるところで大きなゴミが見つかっているようです。

しかし、私が川をいくら見渡してみても浮いているゴミは見つからず、川底も大量の水草が覆っていて一見何もないように思えます。

そこで、周囲の方にゴミ探しの方法をお聞きしたところ、なんと「足に当たる感触」でゴミを見つけられているのだとか…。なんだか急に周囲の方々がゴミ拾いの達人のように見えてきました。

早速、こちらも素人なりに足先に集中してみると、確かに違和感を覚える瞬間が。

即座に川に手を突っ込んでみると、業務用の金属製のトレイや建築用のパイプ、ガスコンロなどなどとても川に沈んでいるとは思えないようなものがどんどん出てきました。

自然と達人たちの仲間入りをすることができ、拾ったものを見せ合っては笑い合ったり、大物を見つけては協力して持ち上げたり、まるで皆で“宝探し”をしているような楽しい時間が過ぎていきました。

大物を見つけたら高校生の若い力を借りて引っ張り上げます。自然と世代間の交流が生まれ、年が離れていても“同志”のような関係性に。

川の底で時が止まった大量のゴミ

事前に未来の荒川をつくる会の方から、川に捨てられている粗大ゴミは活動当初こそ多かったものの、最近は清掃活動の効果で激減しているとお聞きしていました。

しかし、今回は初めて清掃を行った場所ということもあり、非常に多くの粗大ゴミが見つかりました。最終的に16年前に活動を始められた頃と同じくらいの量が出てきたのではないでしょうか。

16年以上もの間、この場所のゴミは誰にも回収されず、この活動がなければこの先もずっと回収されずにここにあり続けたことが想像されます。

集まった粗大ゴミの数々。タイヤや自転車の部品などに交ざって、「昔の公衆電話(赤電話)」まで見つかりました。NTT東日本によると、公衆電話が完全にカード式に切り替わったのは1995年3月*。そのため、電話機の切り替えの際に捨てられたのならば、少なくとも30年間は川の底に沈んでいたことになります。

*NTT東日本「公衆電話の概要」より

清掃の終わりと心温まる朝食

帰りもアドベンチャー

予定していた範囲のゴミ拾いが一段落して日差しも強くなり始めると、少しずつ撤収が始まりました。

この日の甲府市の日中の最高気温はなんと37.6℃。

しかし、早朝から始めたこともあって、本格的に暑くなる前に作業を終えることができました。

皆汗をかきつつもなんだかとてもいい表情をしています。

陸に上がったら、まずは胴長靴やゴム手袋の汚れを落とします。高圧洗浄機の水をかけられていると自分がまるで洗車中の車になったかのようです。

陸に上がったら、まずは胴長靴やゴム手袋の汚れを落とします。高圧洗浄機の水をかけられていると自分がまるで洗車中の車になったかのようです。

きれいになった胴長靴とゴム手袋を返すと、清掃活動をやりきった実感と「なんだかいいことをしたな!」という達成感が生まれました。

最後に、スタッフ・ボランティアの皆さんに素敵な朝食が振る舞われました。

実は私たちが川に入って清掃作業をしている間、別の場所では炊事班の方々が皆のために食事を準備してくださっていたのです。

この日のメニューはそうめんと炒飯。地元のお母さんたちが腕によりをかけて作ってくださった朝食は本当においしく、皆で夢中になっていただきました。(私はお母さん方にぐいぐいと勧められるままにおかわりまでしてしまいました!)

朝食を終えると、ボランティアの方々は軽い挨拶を済ませて帰宅していきます。

特にかしこまった報告をするわけでもなく自然と解散していく様子は、この毎月の清掃活動が皆の日常の中に溶け込んでいることを物語っているようでした。

私も心とおなかが満たされて、とても幸せな気分のまま活動場所を後にしたのでした。

「心もきれいになる」河川清掃

河川清掃を終え、大量のゴミを拾い上げた後の四分川を見てみましたが、見た目に何か劇的な変化が生まれたわけではありません。主に川底に沈んでいたゴミを回収していたため、おそらく清掃前の写真と見比べても違いがわからなかったことでしょう。

しかし、その見た目の変化のなさに反して私自身のこの川への思いは確実に強くなっていました。それだけでなく、今回初めて訪れたはずのこの甲府という土地やそこに住む人たちにも自然と愛着を覚えるようになっていました。

「河川清掃で心もきれいに。皆で清掃することで、川やこの地域をもっと大切にしようと思えるようになります」

未来の荒川をつくる会の事務局長の大竹さんは活動についてこのように語られています。

実際に、私自身も皆と声を掛け合って楽しくゴミを拾うことで地域の中に自然と溶け込むことができ、「この優しい人たちが暮らす地域を大切にしていきたい」と思うようになりました。

早朝の活動にもかかわらず、ボランティアの方々の多くは毎回参加されているとのこと。

しかし、それも納得です。きっと私と同じように、この活動とそこに参加する人々の魅力にハートをわしづかみにされてしまったのでしょう。

皆の手でつくり上げる「未来の荒川」

一見普通の川に見えた四分川の底には大量のゴミが隠れていました。

荒川とその支流が本当の意味でかつての清流の姿を取り戻すのはまだまだ先の話なのかもしれません。

しかし、スタッフやボランティア、関係者の方々は老若男女様々で地域の中での立場も異なる中、「地元の川をきれいにする」というただ一つの目的のために集まり、それぞれの形で尽力されています。こうした輪が広がり続ければ、川に捨てられているゴミが減るとともに、新たに投棄されるゴミも減り、一歩ずつ確実に清流に近づくことでしょう。

しかし、スタッフやボランティア、関係者の方々は老若男女様々で地域の中での立場も異なる中、「地元の川をきれいにする」というただ一つの目的のために集まり、それぞれの形で尽力されています。こうした輪が広がり続ければ、川に捨てられているゴミが減るとともに、新たに投棄されるゴミも減り、一歩ずつ確実に清流に近づくことでしょう。

それだけでなく、こうして様々な人がよりよい地域をつくるために集まっていることで、この地域そのものもとても魅力的になっているように感じます。

未来の荒川をつくる会のこの活動は「川のゴミを拾う」という非常にシンプルなものですが、だからこそ様々な人が参加でき、皆が心を一つにできるのかもしれません。

未来の荒川をつくる会のこの活動は「川のゴミを拾う」という非常にシンプルなものですが、だからこそ様々な人が参加でき、皆が心を一つにできるのかもしれません。

川は海につながっており、川のゴミを減らすことは海に流れ込むゴミを減らすことにもなります。

誰もが参加できるこの活動が広がっていけば、これまで誰もできなかったことまで実現できるかもしれません。

スタッフの方も「荒川」だけでなく、更に広く、「海」の汚染も防止したいという熱い思いを持って活動されています。

「荒川はほとんど甲府市内のみを流れる川です。そして、その川は最終的に海につながっています。だからこそ、ここに住む私たちには荒川をきれいに保つ責任があるのです」

そう語る事務局長の大竹さんの言葉からも強い決意が感じられました。

早すぎる猛暑日の到来に環境の異変を感じる一方で、この活動が広がった先にある「未来の荒川」や「未来の甲府」、そして「未来の地球」はきっとよりよいものになるだろうという確信を持った一日でした。

次の世代によりよい自然環境・地域を残していくために、引き続き未来の荒川をつくる会の活動を応援していきたいと思います。

未来の荒川をつくる会は、河川清掃で使う胴長靴購入のための寄付を募集中です。

皆様の温かいご支援を何卒よろしくお願いいたします。