2025年7月中旬、兵庫県小野市で不登校や学校に行きづらい子の居場所づくりを行うNPO法人みらぽての活動を見学させていただきました。

みらぽては、居場所の中で子どもたちにアート制作を教えていることが大きな特徴で、私が訪れた日は子どもたちが作り上げた数々の作品を地域の公共施設に展示するタイミングでした。

現地で見た子どもたちの個性あふれる作品や、不登校の子を支える地域の方々の温かな雰囲気など、みらぽての活動やそれを支える方々についてご紹介します。

みらぽてとは

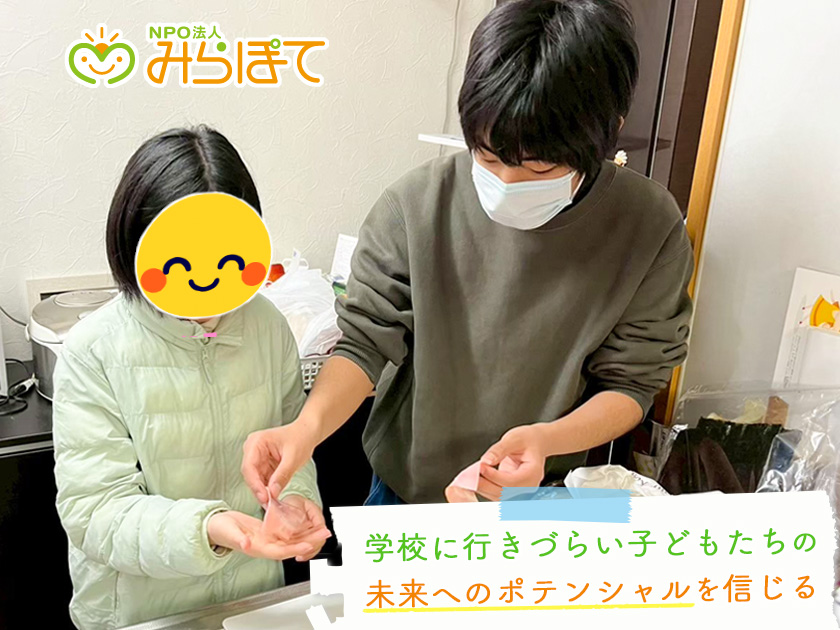

団体名の「みらぽて」は、不登校の子どもたちの「未来へのポテンシャル」から付けられました。

団体名の「みらぽて」は、不登校の子どもたちの「未来へのポテンシャル」から付けられました。

その由来の通り、不登校や学校に行きづらい子が安心して過ごしながら将来を考えられるような居場所づくりを行っています。

具体的には、週に1回、アート制作のほか、料理やボードゲーム、小物づくりなど毎週異なる様々なプログラムに不登校の子が周囲の助けを借りながら取り組みます。

そのほか、不登校の子の親同士で集まって辛い気持ちや悩みを共有し、相談する会も毎月2回開催しています。

小野市の特徴

みらぽてが活動する兵庫県小野市は、神戸市から少しだけ内陸に位置しています。

のどかな田園風景が広がり、古い建物が今も多く残る地域です。

そろばんの生産量が日本一で、なんと日本全体の生産量の約7割を占めている(※)とのこと。ほかにも、ハサミや鎌など刃物の生産も古くから盛んです。

そろばんの生産量が日本一で、なんと日本全体の生産量の約7割を占めている(※)とのこと。ほかにも、ハサミや鎌など刃物の生産も古くから盛んです。

田畑が広がり、伝統産業が今でも息づく小野市には、都会と異なるのんびりとした時間が流れています。

※小野市「伝統産業(播州そろばん・刃物)」より

活動場所に集まる地域の方々

みらぽては、普段「よって吉蔵」という公民館のような施設で活動を行っています。

みらぽては、普段「よって吉蔵」という公民館のような施設で活動を行っています。

駅近くの商店街の中にあるためアクセスが良く、この日もみらぽてに通う子の他に地域の様々な方が入れ代わり立ち代わりで活動のお手伝いのために立ち寄られていました。

子どもたちにアートを教える元高校の美術の先生や地元の教会の方、小さな移動図書館をされている方に近くの助産院の方などなど…本当に様々な方が、その方の無理なくできる範囲でサポートや差し入れなどをしてくださります。

私も会う人会う人と「東京から来ました!」「へぇ~、わざわざ東京から!」というやり取りを繰り返すことになり、その度に田舎談議に花が咲きました。

私が来ることを知らなかったにもかかわらず温かく歓迎してくださる皆さんに、ふらっと顔を見せに行くといつも野菜をくれた田舎のおじいちゃんおばあちゃんたちの姿が重なります。

こうして何人もの人と挨拶や世間話を繰り広げると、この日のメイン活動であるアート作品の展示のために、みらぽてに通う子やボランティアの方たちと一緒に一旦展示場所へ移動することに。いろんな人が少しずつ集まった結果、いつの間にか結構な大所帯となっていました。

個性豊かな作品の展示

向かった先は、「小野市うるおい交流館エクラ」。市役所の前にある非常に大きな多目的文化施設です。

向かった先は、「小野市うるおい交流館エクラ」。市役所の前にある非常に大きな多目的文化施設です。

集まって話をしている方や併設されているカフェで食事を楽しんでいる方などが見られ、地域の多くの方に日常的に利用されているようでした。

どうやらこの立派な建物の一角に子どもたちのアート作品を展示できるようです。

みらぽてに通う子の人数は決して多くありませんが、これまでの活動で皆が作り上げた作品の数は膨大です。というのも、アートに取り組む週はその1回の活動だけで一人ひとりが作品をゼロから仕上げているからです。

みらぽてに通う子の人数は決して多くありませんが、これまでの活動で皆が作り上げた作品の数は膨大です。というのも、アートに取り組む週はその1回の活動だけで一人ひとりが作品をゼロから仕上げているからです。

そのうえ、毎回新たな表現手法を教わるため、同じ子の作品でも一つひとつ表現が全く異なります。

どの作品も本当にのびのびと自由に描かれていて、小中学生がわずか数時間でここまで表現できるものなのかと感心させられました。

こうしていろんな子がいろんな手法で制作した作品を、実際にそれを描いた子や教えた先生、そしてスタッフやボランティアの方など、みらぽてに関わる様々な人たちが一緒になって展示していきました。

「この時は○○ちゃんたちの卒業前で、特ににぎやかだったね~」

「このテーマは難しかったけど、みんなよく挑戦したよね」

作品を展示していると、制作当時の様子が自然といろんな人の口から語られました。

大人も子どもも一緒になって思い出話をしながら作業を進めていき、少しずつ展示スペースが華やかになっていきます。

いろんな人と食卓を囲む昼食の時間

ある程度展示作業が進んだところで昼食の時間になりました。

活動場所のすぐ近くにある助産院の皆さんがキッチンを使わせてくださっているため、そこで調理してできたものをみんなで食べます。

この日のメニューは焼きそばとそばめしにきゅうりのお漬物。

地元の小学校の元先生が腕を振るってくださった料理はどれもおいしく、そのうえ多くの人で食卓を囲んでいるので箸も会話も止まりません。

みらぽてに通う子もものすごい勢いで飛び交う播州弁(この地域特有の方言)に若干気圧されながらもすごく楽しそうにしています。

こうした場においては「不登校の子を第一に」といったその子を気遣う接し方がまず思い浮かびますが、このように特別扱いせず「自然に皆と同じ輪に迎え入れる」という接し方も気楽で居心地が良いのかもしれません。

私自身も初めて訪れた土地のはずですが、なんだか実家に帰ってきたような安心感を覚えながらおいしいお食事をいただいたのでした。

ボードゲームで自然に生まれるコミュニケーション

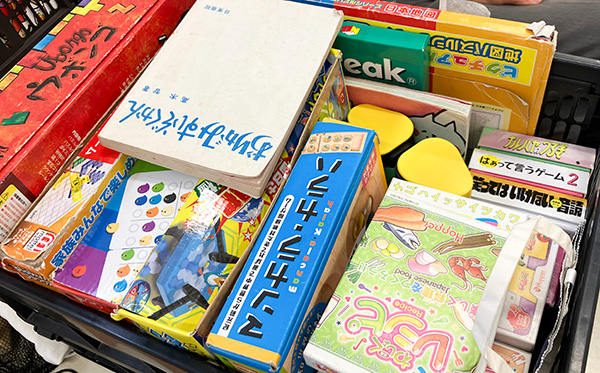

昼食をいただいて展示作業の残りも一段落した後は、皆でボードゲームをすることに。

みらぽてには様々なボードゲームが用意されているのですが、今回遊ぶのは「カタカナを使わずにお題を説明して、周りの人にそれが何か当ててもらう」というゲームに決まりました。

みらぽてには様々なボードゲームが用意されているのですが、今回遊ぶのは「カタカナを使わずにお題を説明して、周りの人にそれが何か当ててもらう」というゲームに決まりました。

例えば、お題が「ハンバーガー」の場合、手番の人は「ひき肉をこねて焼いたものと野菜などを小麦が原料の主食で挟んで…」などと回りくどい説明をしなければいけません。

今回みらぽてに参加していた子は非常におとなしかったため、ボランティアの方の声掛けでこのゲームをやることに決まった時は「大丈夫かな」と内心不安でした。

しかし、ゲームが始まるとその子は一生懸命言葉を考えながらいきいきとした様子でお題を説明してくれました。どうやら全く心配する必要はなかったようです。

しかし、ゲームが始まるとその子は一生懸命言葉を考えながらいきいきとした様子でお題を説明してくれました。どうやら全く心配する必要はなかったようです。

慣れたゲームの力を借りることで安心して発言することができているようで、それまで大人たちとの会話ではうなずいたり首を振ったりすることが中心だったその子の新たな一面を見られた気がしました。

ボードゲームをしていたのはこの日の活動時間が終わるまでのほんの短い間ではありましたが、単なる遊び以上に大切な意味を持つ時間であったように思います。

活動時間が終わって親御さんが迎えに来られると、みらぽての理事長の宮永さんと井戸端会議が始まりました。本当にここに集まるのはお話し好きの方ばかりのようです。

数十分後、ひとしきり話が終わると親子が帰り、こうしてこの日の活動は完全に終了したのでした。

親も子も前向きに変われる居場所

活動の途中、みらぽての副理事長の原田さんに「みらぽてに通う前後の子どもたちの変化」についてお聞きしました。

実は原田さんのお子さんもみらぽてに通っていたそうで、通わせる親御さんの視点に立って次のように話していただけました。

子どもが学校に行けなくなってしまうと、親もどうすればいいか分からなくなって焦りと苛立ちばかりが募ります。そして、親の苛立ちは子どもにも伝わり、その子がさらにふさぎ込んでしまうという負の連鎖に陥ります。

みらぽては不登校の子の親同士の集まりも開いていて、私もそこで話したことで気持ちが楽になりました。

みらぽては不登校の子の親同士の集まりも開いていて、私もそこで話したことで気持ちが楽になりました。

こうしたことにより家庭内の空気も改善し、子どもたちはみらぽてに通いながら少しずつ将来について考えられるようになっていきます。

私の子も中学校を卒業する頃にはすっかり元気になり、無事に進学することができました。

このように語る原田さんの表情からはみらぽてへの感謝がはっきりと読み取れました。

みらぽてのような活動の場合、子どもへの支援にばかり注目しがちですが、そこではまず「不登校の子の居場所でなら安心して過ごせる」という状態を目指すことになります。

そこからさらに一歩進んで「家庭でも安心して過ごせる」という状態になるためには、親への支援も重要と言えそうです。

今回、親御さんの集まりを見学させていただいたわけではありませんが、いたるところで自然と井戸端会議が発生するみらぽてのような場所でなら、親御さんも気軽に悩みを相談しやすいことが想像できます。

子どもたちに温かいエールを送るみらぽて

みらぽての活動を見学させていただいて一番驚いたのは、活動に関わる人の多さや多様さ、そしてなんといってもその人たちの間で繰り広げられる愉快な会話の量です。

いつの間にかその会話の輪の中に入り込んでいると、地域の温かい空気に包まれるような感覚を覚えます。

子どもたちにとって、そうした温かい空気で包み込んでくれる相手は自分の「絶対的な味方」であるように感じられ、それは安心につながるはずです。

親子共に自然と温かく迎え入れてくれる場所があり、そこで様々なアートやボードゲームなどに取り組みながら将来について考えることは、成績や数字には表れないかもしれませんが、間違いなくかけがえのないことと言えるでしょう。

通っている子も、こうした多くの心強い味方がいる場所で笑顔を取り戻し、学校にも通い始めるなどして少しずつ前に進もうとしているとのことです。

地域の応援団たちのエールを受けて、思い描く将来に向かって無理せず着実に進んで行ってほしいと思います。

「学力向上」や「学校復帰」を目的としていないみらぽての活動は、一見少しわかりづらいかもしれません。

しかし、その活動はもっと根本的な「人としての温かさ」や、周囲の応援を支えに「生きていく力」を育むもので、今回実際に見学したことで改めてその大切さを知ることができました。

いつでも優しく出迎えてくれる場所があれば、子どもたちは安心して一歩踏み出すことができるはずです。

温かい人たちに支えられた子どもたちが、同じく温かい心を持って成長していくことを願って、引き続きみらぽての活動を応援していきたいと思います。

みらぽては、学校に行きづらい子の居場所づくりを続けていくために寄付を募集しています。

皆様の温かいご支援を何卒よろしくお願いいたします。