「社会的養護」は、貧困や虐待などにより保護者と一緒に暮らすことが適当ではない子どもや死別により保護者と暮らすことのできない子どもを公的責任で保護し、育てることです。

社会的養護のもとで育っている子どもたちは現在4万2000人います。

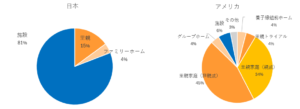

社会的養護は、大きく分けて、児童養護施設や乳児院のように施設で育む「施設養育」と、里親やファミリーホームなど家庭と同様の環境で育む「家庭養育」があります。

日本では、子どもたちのうち約8割にあたる3万3000人が、「施設養育」で暮らしており、約2割に当たる8000人が「家庭養育」で暮らしています。

「社会的養育の推進に向けて」令和7年3月 こども家庭庁支援局家庭福祉課をもとに当財団作成

The AFCARS Report No. 28, October 04, 2021 U.S. Department of Health and Human Servicesをもとに当財団作成

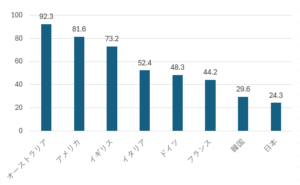

日本は世界でも「施設養育」の割合の高い国です。

例えば、アメリカでは、約40万人の子どもたちが親と離れて暮らしています。そのうちの大半にあたる33万8000人が里親の下で育っており、「施設」で暮らすのは2万3000人、6%にも満たない割合となっています。

その他の先進国においても、親と離れて暮らす子どもたちの多くが里親のもとで暮らしており、ドイツで48.3%、フランスで44.2%と半数近くに上っています。

各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合(%)

「社会的養育の推進に向けて」令和7年3月 こども家庭庁支援局家庭福祉課をもとに当財団作成

子どもは、自分に愛情を注いでくれる大人と1対1の関係を築くなかで、安心感をもって育つことが必要です。そして、「自分を分かってくれる人がいる」、「自分は大切にされている」と感じることで自己肯定感を持つことができるようになります。そうして培われた自己肯定感は、その先の人生において他者と関係を築く力や、自分らしく生きることにもつながります。

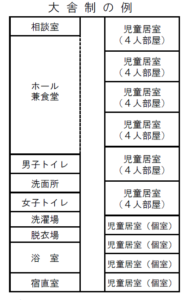

「施設養育」においても、職員の方々は責任感と情熱をもって子どもたちに愛情を注いで接しています。しかし、児童養護施設では、シフト制での勤務や多対多の関係のなかで、一人の職員が一人の子どもと十分に向き合うことが難しいという問題がありました。

そんな児童養護施設が、今、変化を迎えています。

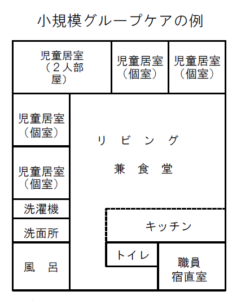

2016年に改正された児童福祉法で、実家庭での養育が困難または適当でない場合に、里親等の「家庭における養育環境と同様の養育環境」での養育を進め、それが適当でない場合に児童が「できる限り良好な家庭的環境」で養育されるよう、必要な措置をとるという理念が定められました。この理念にもとづき、児童養護施設では、より家庭に近い環境で養育する取り組みがなされています。

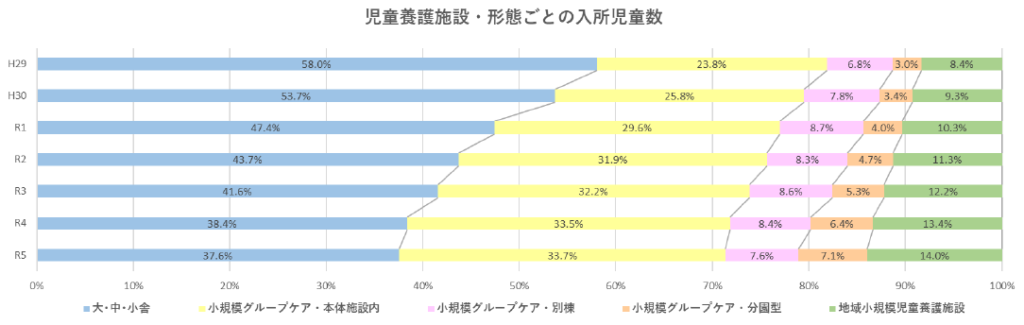

現在、全国で2万2000人の子どもたちが児童養護施設で暮らしています。児童養護施設というと、数十人の子どもたち全員が1つの建物のなかで学校の移動教室のようににぎやかに生活を送っているというイメージを持っている方も多いと思います。そのような形の児童養護施設もあります。しかし、受け入れる子どもの数が12名以下の小さな施設も増えています。

また、数十人の子どもが過ごす施設においても、6人ほどの小さなグループを作り、グループごとに養育する「小規模グループケア」が、児童養護施設600か所のうち、515か所で実施されています。小規模グループケアでは、グループごとに、例えばマンションの1室のように、キッチンやリビング、浴室、子どもたちの個室などがあるところで生活します。全国で2,382か所あります。大きな施設では、食事は給食のように決まっている献立が用意され食堂で大勢で食べますが、小規模グループケアでは、キッチンで職員が、その日冷蔵庫に入っているものから作ります。そんな何気ない日常が、子どもたちが「家庭」のイメージを持つ助けになります。

「家庭的」をさらに進めて、児童養護施設の分園という形で、地域の普通の住宅などで子どもたちを養育する「地域小規模児童養護施設」という取組みもあります。320か所の児童養護施設が実施しており、現在全国に606か所あります。地域小規模児童養護施設では、子どもたちは町内会の行事に参加するなど、地域の一員としての生活も経験します。

このような、施設養育のなかで、より家庭的な環境で育つ子どもたちの割合は年々増加しており、児童養護施設で暮らす子どもたちの6割以上となっています。

「社会的養育の推進に向けて」令和7年3月 こども家庭庁支援局家庭福祉課より

大きな児童養護施設から小規模なグループへ、そして地域の中へという取組みが進めば、社会的養護の子どもたちも、そうでない子どもたちも、同じように地域の中で育つ社会になります。

社会的養護は公的な制度ではありますが、「社会全体で子どもを育む」という理念に基づく制度です。「社会全体で子どもを育む」という理念のとおり、社会に生きる大人の一人ひとりが、全ての子どもたちを育むという意識を持てば、親という後ろ盾を持たない子どもたちも、幸せを感じながら育ち、その先の人生を自分らしく生きていけるようになるのではないでしょうか。