今年1月、福岡市で、母親が7歳の娘の人工呼吸器を外し、窒息死させるという事件が起きました。母親が医療的ケア児の我が子との無理心中を図るという痛ましい事件でした。

このような悲しい事件が起こらないようにするために、何が必要なのでしょうか。

医療的ケア児と家族の負担

「医療的ケア児」は、日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちのことです。ひとことで「医療的ケア児」といっても、抱えている疾患や障がいの種類や程度は様々で、必要なケアやその程度も子どもたちによって様々です。医療的ケアが必要なこと以外に心身に障がいをもたない子どももいる一方で、重度の知的障害と肢体不自由を併せ持つ「重症心身障がい児」もいます。

医療的ケア児は現在全国に約2万人います。新生児医療の進歩や長期入院している子どもを退院させる動きを背景に、年々増加しています。

子どもが病院から退院すると、医療的ケアを含めたすべての世話を家族が行うこととなります。通常の育児でも大変な中で、少しの体調の変化が重大な事態につながるという緊張感、慣れない医療的ケアなど、ご家族の大変さは想像に余りあります。

医療的ケア児の状態によっては、呼吸の様子を常にチェックする必要があるなど、24時間の対応が必要となります。そのような場合、家族の負担はとても大きくなります。

医療的ケア児の状態によっては、呼吸の様子を常にチェックする必要があるなど、24時間の対応が必要となります。そのような場合、家族の負担はとても大きくなります。

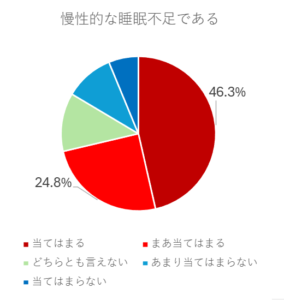

医療的ケア児の家族を対象としたアンケート調査※では、ご家族の7割以上が「慢性的な睡眠不足である」について、「当てはまる」、「まあ当てはまる」と答えています。

この事件の母親も、朝までまとまった睡眠が取れるのは月に9回程度という状況の中で、退院から5年以上にわたり、娘さんのお世話していたといいます。

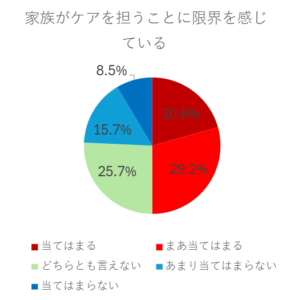

「家族がケアを担うことに限界を感じている」については5人に一人が「当てはまる」と回答しています。「当てはまる」、「まあ当てはまる」の回答を合わせると医療的ケア児のご家族の約半数が限界を感じていることになります。

「家族がケアを担うことに限界を感じている」については5人に一人が「当てはまる」と回答しています。「当てはまる」、「まあ当てはまる」の回答を合わせると医療的ケア児のご家族の約半数が限界を感じていることになります。

この事件の母親も、訪問看護やデイサービスなど8種類の福祉サービスを利用していたといいます。しかし、例えば、事件当時、在宅介護をしている家族が一時的に介護から離れて休息できる時間を確保するための訪問看護の利用時間は年間48時間でした。1カ月当たりでは4時間。十分な支援とはいいがたいのではないでしょうか。

事件のあった福岡市では今月1日から、気管切開孔または人工呼吸器を24時間必要とする医療的ケア児の訪問看護の利用を年間338時間まで拡大することとしました。

医療的ケア児とそのご家族の日常生活への支援、そして限界を感じるほど医療的ケア児と向き合うご家族へのケアの拡大が求められています。

※厚生労働省「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書」2020

インクルーシブな社会に向けて

事件では、母親が無理心中を考えるきっかけの一つが、「これからどうするの?」という親族の声だったといいます。 また、「これ以上、可哀そうと思われたくない」との理由で周囲に相談できなかったといいます。

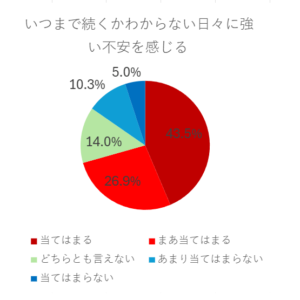

アンケート調査では、「いつまで続くか分からない日々に強い不安を感じる」に7割近くの医療的ケア児のご家族が「当てはまる」、「まあ当てはまる」と回答しています。

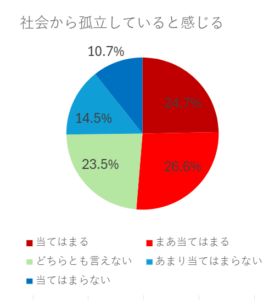

また、「社会から孤立していると感じる」についてはご家族の4人に1人が「当てはまる」と回答、「まあ当てはまる」との回答をあわせると、約半数が、何らかの孤立感を抱いているのです。

医療的ケア児とそのご家族の外出はハードルが高く、家にこもりがちとなります。相談をしたくても、自分と同じような状況のご家族と繋がることができないという難しさもあります。

それに加え、医療的ケア児のご家族は「周囲からの視線が怖い」といいます。珍しさからつい目で追ってしまう私たちの視線や、映画館や公共の場で「迷惑をかけてしまうのではないか」という不安が、医療的ケア児とそのご家族の孤立感の一因となっているのです。

もし私たちの社会が、医療的ケア児が当たり前のように生活し、何の不安もなく、未来に希望を持って成長できる社会であったら、このような悲しい事件は起こらなかったかもしれません。

医療的ケア児がご家族とともに笑顔で過ごせる社会をつくるために、まずは私たち一人ひとりが医療的ケア児を「知る」必要があるのです。